VILLAFRANCA TIRRENA (Bauso) – 27 agosto 1989, pagina 10, Giornale di Sicilia – Gli ultimi venti anni della sua vita non sono stati intensi come quelli giovanili, ma certamente non li ha vissuti passivamente. I suoi occhi cerulei ogni giorno scrutano i cambiamenti di un paese, Villafranca Tirrena, dove agli inizi del secolo mise le radici: a quei tempi le case si contavano con le dita di una mano e la strada nazionale, dove si affaccia la sua abitazione, era frequentata da qualche carro tirato dai buoi.

VILLAFRANCA TIRRENA (Bauso) – 27 agosto 1989, pagina 10, Giornale di Sicilia – Gli ultimi venti anni della sua vita non sono stati intensi come quelli giovanili, ma certamente non li ha vissuti passivamente. I suoi occhi cerulei ogni giorno scrutano i cambiamenti di un paese, Villafranca Tirrena, dove agli inizi del secolo mise le radici: a quei tempi le case si contavano con le dita di una mano e la strada nazionale, dove si affaccia la sua abitazione, era frequentata da qualche carro tirato dai buoi.

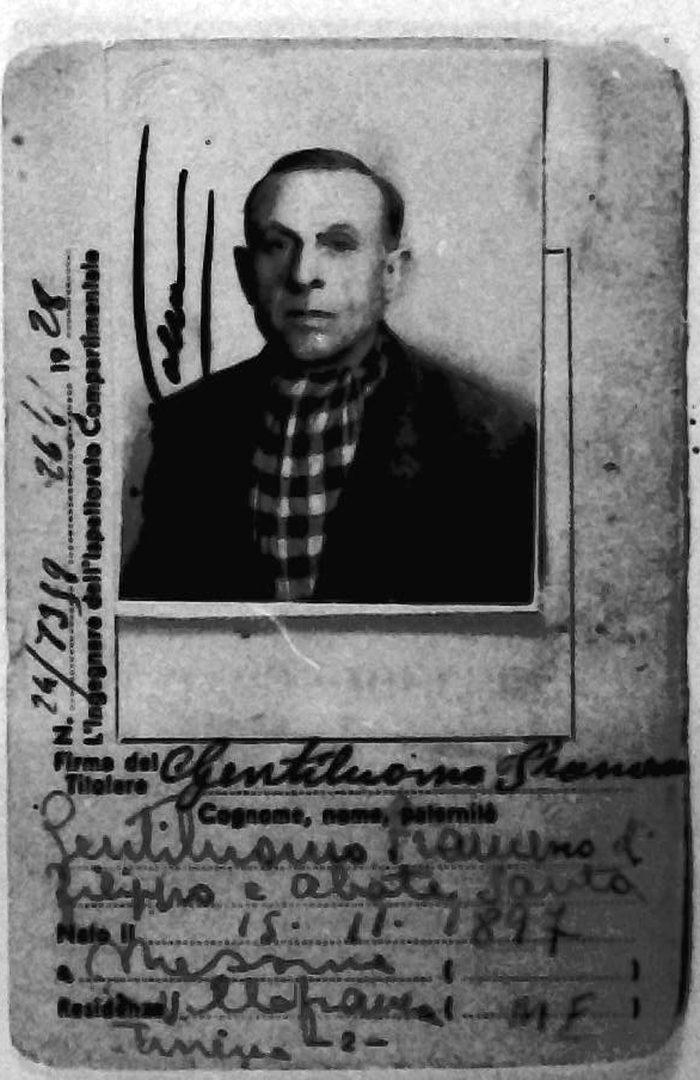

Francesco Gentiluomo, classe 1897, per i suoi compaesani è un’istituzione: passando dalla via principale, all’altezza del Banco di Sicilia, lo si può vedere seduto sulla panchina, dinanzi alla sua abitazione, pronto a rispondere ad un cenno di saluto con il suo modo di fare che tradisce delle sottili affinità con il cognome che porta con orgoglio. Lo Stato con lui ha mostrato molta generosità: medaglie d’oro, cavalierati e riconoscimenti vari. Ma di queste cose Don Ciccio non sa cosa farsene e, quando ne parla, come premessa ride di gusto.

Francesco Gentiluomo preferisce invece parlare di sua moglie Rosaria, morta a 72 anni, “Donna più prolifica d’Italia per la provincia di Messina,” nel periodo fascista. Riconoscimento che le consentì, come giusto premio, di essere ricevuta a Palazzo Reale, ospite del Duce che le consegnò personalmente 4 mila lire, ma anche ago e filo per “ammucciarle” nel reggipetto. Quindi fu anche accolta in udienza dal Papa, che le fece scendere le scale di San Pietro all’incontrario. Perché? Donna Sarina ammise ingenuamente di essersi sposata a seguito di classica “fuitina”.

Ricordare la moglie, per l’anziano Don Ciccio, è come riconoscere un ulteriore premio alla donna che lo ha seguito nel bene e nel male. Un regalo postumo che sente di consegnarle atrraverso il giornale, semmai fosse letto pure “dda supra”.

Gli aneddoti più sorprendenti, a dire il vero, sono invece legati alla vita stessa dell’anziano signore di via Nazionale: nella fattispecie alla lunga attività di autotrasportatore. Professione che lo ha visto per tanti anni “trazzere trazzere”. Tant’è che risultano formidabili, in special modo, i racconti della parentesi africana di Don Ciccio: ancora oggi ricorda, emozionandosi come se fosse accaduto ieri, del primo lungo viaggio in Eritrea. Con il suo camion doveva trasportare un carico di razioni alimentari (scatolette di carne) ai soldati italiani, partendo da Massaua in direzione Addis Abeba, 1750 chilometri di deserto.

La narrazione di Francesco Gentiluomo raggiunge vette di drammaticità inaudita: lui e i suoi compagni di viaggio patirono la sete, si fecero prendere da panico e disperazione, versarono vere lacrime di sangue…. “ma poi ci fu la soddisfazione di essere arrivati con due giorni di anticipo”, tira un sospiro di sollievo. Un successo per quei tempi visto che la tabella di marcia ne prevedeva in totale 17. Un lieto fine che ancora oggi sembra ripagarlo della fatica, che la sua mente ha ancora ben presente, restituendogli sensazioni che devono essere alquanto sgradevoli . Nel suo portafoglio, vecchio di almeno cinquanta anni, custodisce come preziose reliquie una decina di patenti di guida. Patenti accumulate a partire dagli anni Venti , quando ottene la prima abilitazione alla guida: “a quell’epoca al massimo si guidavano i carri”, tiene a precisare Gentiluomo.

I suoi figli, 8 maschi e 5 femmine, oggi sono distribuiti in tutto il mondo, “perfino in Australia”, afferma facendosi una mezza risata. “Io da solo ho colonizzato il mondo”, ironizza con una smorfia di disappunto. Tutti i figli sono perfettamente inseriti nelle società in cui vivono. Adesso la terza generazione comincia ad occupare posti di rilievo, grazia al semplice fatto di aver potuto studiare. Che poi è anche la conferma di un’antica tesi del grande vecchio, tesi che rispolvera spesso quando ricorda le grandi difficoltà che ha dovuto superare: “In certi momenti ciò che mi faceva andare avanti era il pensiero dei miei figli, prova certa che la mia vita è stata imperniata sulla speranza di un futuro migliore”. Insomma: una sorta di incoscienza controllata. Anche se il tempo sembra avergli dato ragione. “Oggi guardo i figli dei miei nipoti e mi rendo conto che vivono molto meglio dei loro nonni. Io ho dovuto sfamare con fatica i loro nonni. Sono piccoli, mi chiamano nonno e, d’istinto, mi vien voglia di continuare a vivere, provo una sensazione bellissima. Vivere ancora per un po’, per vedere come finisce questa lunga storia…. Poi, purtroppo, mi ricordo di avere 90 anni e penso che, forse, è l’ora giusta per andare a riposare”. (rivisitato nel mese di ‘aprile 2010)

Francesco Venuto

P.S.: Don Ciccio qualche anno dopo ci ha lasciati. Probabilmente non tutte le cose poi si sono svolte come sperava. Ci sono stati dei lutti, la dispersione dei figli forse non era solo di tipo “coloniale”, come ironizzando simpaticamente affermava, ma una separazione traumatica e irreversibile che ha fagocitato la stessa famiglia. Resta un cognome, una storia, un articolo ingiallito di giornale, la vicenda di un uomo, una donna e dei loro 13 figli E qualcuno che si sveglierà un mattino, in una qualsiasi parte del mondo, chiedendosi: “Io chi sono? Da dove vengo?”. Qui forse c’è un frammento di risposta.

Poiché ciò che è scritto resta e la parola fine nessuno potrà pronunciarla davvero, sono felice di ospitare, in coda al servizio, il reportage di Rachele Sciotto, pronipote di Francesco Gentiluomo (nipote di Vittorio Gentiluomo nonché figlia di Rosaria Gentiluomo Sciotto), giornalista in erba che si è presa cura di raccontare un pezzo della storia di nonno Vittorio, meritandosi peraltro una menzione speciale in un concorso letterario. (f.v.)

Rachele Sciotto Classe 2a A

Ricordi di scuola …ricordi di vita

Istituto Statale Comprensivo “S. D’Arrigo”

Concorso di scrittura creativa

“Nino D’Amico”.2a edizione

…al mio caro nonno

Il pomeriggio in compagnia di nonno Vittorio (Gentiluomo ndr) era iniziato al cinema; proprio qui da giovanotto si recava per proiettare le pellicole: era il suo secondo lavoro, dopo la fabbrica.

Dopo la visione del film uscimmo a passeggio per le vie del suo paese: “Bauso” lui continuava a chiamarlo…

Cammina cammina ci ritrovammo nei pressi del ponte della ferrovia. A quel punto il nonno tornò indietro con la memoria e cominciò a raccontarmi della sua infanzia.

-Vedi, – mi disse – qui si trovava la mia scuola elementare, un edificio di due piani con un ampio cortile, dove il maestro ci portava a fare esercizi di ginnastica.

Nelle calde giornate primaverili, uscivamo tutti inquadrati, anche se l’esercizio era mirato a farci imparare la marcia fascista, compreso l’attenti, il saluto e il riposo -.

E continuando disse:

– Ho frequentato questa scuola tra il 1940 e il 1945, proprio durante la seconda guerra mondiale. A quei tempi non esisteva lo scuolabus pertanto si andava a scuola a piedi anche con la pioggia, la mia mamma mi faceva le calze di lana con i ferri che si asciugavano subito e poi avevo solo un paio di scarpe l’anno.

Mi ritengo fortunato di aver potuto frequentare la scuola fino alla quinta classe, molti miei compagni non hanno avuto questa possibilità: i loro genitori non potevano permettersi il lusso di mandare i propri figli a scuola. I ragazzini, a quei tempi, servivano nei campi e nei lavori agricoli mentre le bambine rimanevano a casa per svolgere le faccende domestiche oppure per accudire i fratelli più piccoli.

Le lezioni iniziavano a ottobre e finivano a metà giugno e in estate, invece, si andava alla colonia, si stava al mare a giocare con la rena, si prendeva il sole, poi facevamo le docce e si pranzava. La sera dopo aver giocato, si tornava a piedi in paese, schierati col tamburino davanti che scandiva il passo al mare negli stabilimenti costruiti dai fascisti.

La mia era una classe mista, le femmine portavano il grembiule bianco, i maschi nero con il colletto bianco e sulla manica scritto in rosso c’era indicata la classe d’appartenenza; era un obbligo indossarlo perché tutti gli scolari dovevano essere uguali e poi non si dovevano sporcare i vestiti.

Si portava sempre lo stesso abito e non si cambiava abbigliamento ogni giorno come oggi fai tu. I quaderni erano portati a mano o in una specie di borsa di tela legata a una corda; in quarta o in quinta, non ricordo bene, ho avuto la mia prima cartella di cartone.

Ciascun alunno aveva un libro e due quaderni, uno a righe e uno a quadretti con la copertina rigorosamente nera, il libro era in bianco e nero scritto fitto fitto e senza illustrazioni, per non sciuparlo lo avevo incartato con la carta dello zucchero perché non esistevano le copertine colorate come oggi!

A quei tempi si usava un astuccio di legno scorrevole, dove si conservavano i pennini.

Solo il maestro usava l’inchiostro rosso per correggere gli errori e dare i voti in cifre fino a dieci. A proposito del maestro, mi ricordo che si chiamava Parisi, viaggiava da Messina tutti i giorni, era molto severo e dava delle punizioni anche dolorose.

Se chiacchieravi o non stavi attento alla lezione, ti chiamava alla cattedra, dove c’era la famosa “bacchetta di legno” ed eri punito con una bacchettata sulle mani, oppure finivi dietro la lavagna per ore con le orecchie d’asino, o ancora sempre dietro la lavagna ma con i ceci o con le pietruzze sotto le ginocchia, o poteva farti scrivere una frase tantissime volte.

L’educazione era fondata sul silenzio e sull’obbedienza, il maestro perciò era un’autorità sentita e rispettata al punto che nessuno di noi scolari osava contraddirlo. Per parlare con lui bisognava alzare la mano e quando ti autorizzava, ti potevi alzare in piedi e parlare, usando l’espressione “Signor maestro Lei…”.

Ricordo un anno la pagella del primo semestre non era andata molto bene, quindi mi misi a studiare seriamente per recuperare.

Nonostante lo studio e l’impegno i miei voti non miglioravano. Allora mi stancai e decisi di non studiare più, diventai il peggiore della classe.

Ma un giorno mi venne un’idea: quella di ascoltare attento e concentrato le parole del maestro, non che prima d’ora non l’avessi fatto, ma avevo la testa altrove, era quasi come se non fossi in classe. Dal giorno in cui cominciai ad ascoltare, successe un fatto molto strano: i voti incominciarono a salire, salire e pensare che a casa quasi non studiavo più…non diventai il più bravo della classe ma fui promosso .

Ah! La scuola ai miei tempi, quella sì che era scuola, era rigida, ci ha insegnato a vivere a stare con gli altri, ad avere rispetto per gli altri, quello che manca nella società di oggi!

Le materie di studio erano l’italiano, l’aritmetica, la storia, la geografia, le scienze, più o meno quelle di oggi, ma in più durante l’epoca fascista c’era la voce “igiene e cura della persona” e “condotta”.Ogni mattina all’inizio delle lezioni, dopo l’appello, il maestro faceva il controllo della pulizia delle mani, del collo e delle orecchie e se erano sporche, erano guai!

Grande importanza rivestiva anche la calligrafia: se non scrivevo bene, dovevo ricopiare tutto il lavoro a casa.

Inoltre studiavo molto a memoria: poesie, brani di storia, ecc, poi cantavo, ci insegnavano le canzoni fasciste o le canzoni del partito.

La ricreazione si faceva seduti, a quei tempi non si usava portare la merenda perché c’era tanta fame, io ero il penultimo di undici figli e mi ricordo tanta povertà e stenti.

Il sabato indossavo la divisa da balilla e mi recavo in piazza, dove erano convocate le adunate, eravamo raggruppati e addestrati.

La divisa era formata da una camicia nera, calzoni corti, fazzoletto al collo, ai fianchi un cinturone bianco fermato da una fibbia a forma di “M” a ricordare Mussolini, in testa un cappello a bustina nera con il fiocco e lo stemma del fascio.

Prima ancora di finire la descrizione della divisa mi disse:

-Conservo ancora a casa le foto di quei tempi, rientriamo e te le mostro-. Tornammo subito a casa e il nonno si mise alla ricerca di quelle foto; le ritrovò nel cassettone del comò.

Erano immagini che mi portarono indietro nel tempo, senza colori eppure così espressive. Una di queste mi colpì: ritraeva l’intera classe col maestro. Gli alunni non indossavano il grembiule e le bambine avevano in mano dei fiori di campo ed era l’ultimo giorno di scuola, avevano sostenuto gli esami e conseguito la licenza elementare.

Rachele Sciotto